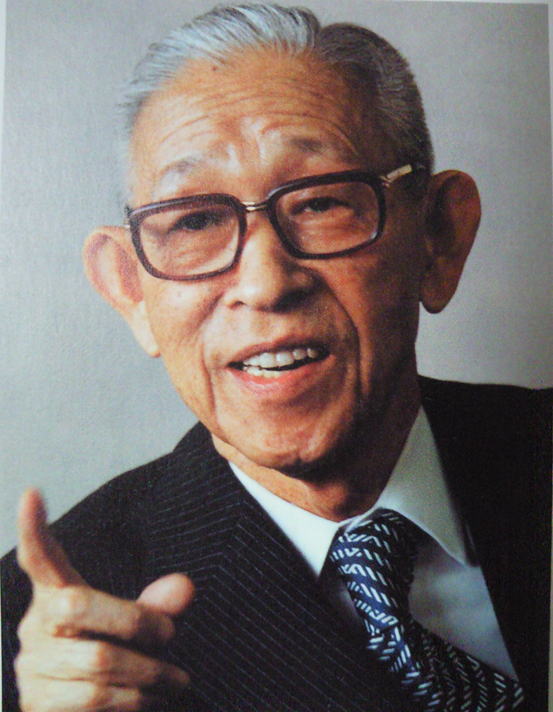

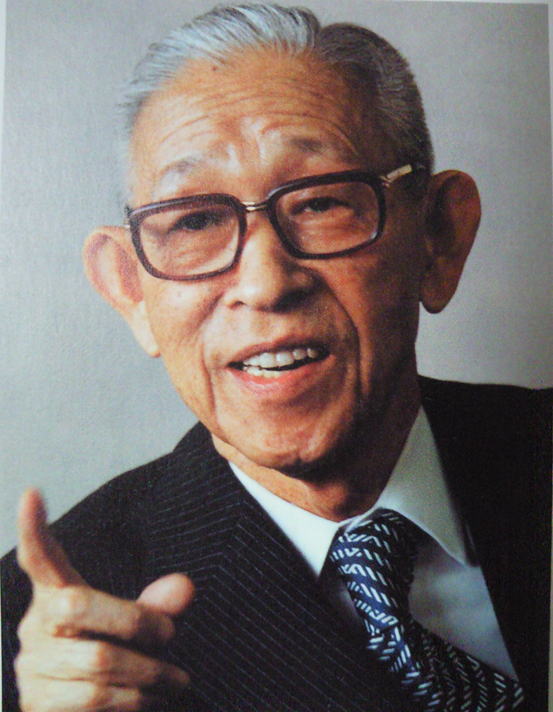

松下幸之助

パナソニック

パナソニック電工

1、二股ソケットを考案する。

2、ラジオの特許を買い取り同業メーカーに無償で公開することにより自分の立場を強くした。

3、事業部制を考案し競わせた。

4、ナショナル店会 をつくり小売店育成に尽力する。

5、まねした電器と言われるくらい無駄な開発はしなかった。

6、買収、分社により多くの子会社をもち影響力を高めた。

7、「素直」であり「誠実」であり「熱意」を持っていた。

8、楽天的である。(日本一の借金王と言われた時代もあった)

9、小学校も出ていないので人の話を素直に聞いた。

10、本人曰く「きみなあ、成功の道というものは、

いろいろの行き方があるけどね。でも結局のところ、

おおむね同じじゃないかと思う。

それは百人が百人とも持ち味があるからね、

多少の違いというものはあるけれども、成功の道すじ、

軌道というものは、だいたいにおいて決まっている。

いわば共通性があるということや。

だからその軌道から離れたら、みな失敗の道になっていく。

つまるところ甲の人の成功、乙の人の成功に、

個性によって多少違いはあるけれども、成功への道は一つであるという感じがするな」

11、彼のホントの成功の理由は彼が4歳の時家が破産しどん底(地獄)を見たからだと思う。

当時の破産は今では想像もつかないような悲惨なものだった。

だから、彼はどんな苦難にも耐えることができたのだ。

悲しい目をした男 硲宗夫著 講談社より

また、欲望も人並み外れた大欲深であった。

野球チームのオーナーになれば知名度アップや宣伝になると助言されたが、

逆にフアンでない人が買ってくれなくなるのを恐れ、チームは持たなかった。

12、水道哲学なるものを考えだし自己啓発した。

事業部制度を説明しているところ

事業部制度とは、

第1事業部=ラジオ部門

第2事業部=ランプ・乾電池部門

第3事業部=配線器具・合成樹脂・電熱器部門

として、各部門に営業から製造経理までを任せ競わせた。(独立採算)

そうすることにより、会社全体を管理しなくて部門長を管理するだけ済んだ。

稲森和夫のアメーバ経営や斎藤一人の弟子制度の原点

動画 動画

関連図書

松下幸之助 (学習漫画 世界の伝記NEXT) (学習漫画世界の伝記NEXT)

松下幸之助に学ぶ指導者の三六五日―この時代をいかに乗り切るか

図解 松下幸之助の行動学

松下幸之助「上に立つ人に伝えておきたいこと」

松下幸之助 7つの「修羅場」

松下幸之助「商売戦術三十カ条」

不況に勝つ! 松下幸之助学

松下幸之助は生きている (新潮新書)

松下幸之助 危機の決断 伝説の熱海会談

雨が降れば傘をさす

「経営の神様」最後の弟子が語る 松下幸之助から教わった「経営理念を売りなさい」

知識ゼロからの松下幸之助入門

松下幸之助の菜根譚

松下幸之助に学ぶつきの原理―リーダーシップの本質

ジョブズVS.松下幸之助本質

松下幸之助に学ぶ人生論

成功は小さい努力の積み重ね

語り継ぐ松下経営 名補佐役が語る若き人たちへの遺言

幸之助論―「経営の神様」松下幸之助の物語

松下幸之助―日本人が最も尊敬する経営者 (別冊宝島―シリーズ偉大な日本人 (1309))

同行二人松下幸之助と歩む旅

松下幸之助経営回想録 (プレジデント・クラシックス)

松下幸之助 人生をひらく言葉 (PHP文庫)

成功の法則―松下幸之助はなぜ成功したのか (PHP文庫)

福沢諭吉から松下幸之助までの100年―日本産業人の虚像と実像 (1968年)

今、松下幸之助ならどうする? 危機・逆境を好機に変える成功法則 (実日ビジネス)

松下幸之助とEQコーチング―時代を超えて生きる「信・認・任」の知恵

松下幸之助 人生をひらく言葉 (PHP文庫)

そう考えると楽ですね

松下幸之助の 私は「この生きかた」を大事にしてきた!

滴みちる刻きたれば〈第1部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

滴みちる刻きたれば〈第2部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

滴みちる刻きたれば〈第3部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

滴みちる刻きたれば〈第4部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

君の行く道は無限に開かれている―21世紀の若者たちへ いま、松下幸之助精神に学ぶ

松翁論語

松下幸之助の実践心理術

経営者のための企業広報―松下幸之助などに学ぶ原点と時代感覚

松苑 松下幸之助創業者とともに

松下幸之助の遺伝子

わが師、松下幸之助

滴みちる刻きたれば

松下幸之助の名言に見る経営のコツ

今こそ松下幸之助に学ぶ

松下幸之助に学ぶ「思い」の技術

滴みちる刻きたれば〈第1部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

滴みちる刻きたれば〈第2部〉松下幸之助と日本資本主義の精神

松下幸之助翁 82の教え

不況に勝った松下幸之助とその社員たち (文春文庫PLUS)

松下幸之助の予言

経営の大原則―21世紀の経営者は松下幸之助を超えられるか

天馬の歌 松下幸之助

松下幸之助創業者理念を英語で語る

松下幸之助の箴言 人生と経営この素晴らしきもの

松下幸之助 成功の法則

不況もまた良し

松下幸之助の人の動かし方―最高の仕事、最高の人生を手に入れる知恵 (知的生きかた文庫)

松下幸之助と樋口廣太郎

現代講談 松下幸之助―その発想と思想に学ぶ (PHP文庫)

無駄な社員は一人もいない―松下幸之助の人間哲学

松下幸之助とその社員は逆境をいかに乗り越えたか

松下幸之助 叱られ問答 (Chichi‐select)

松下幸之助 散策・哲学の庭

限りなき魂の成長

二人の師匠―松下幸之助と高橋荒太郎

誰も書かなかった松下幸之助 三つの素顔

松下幸之助 運をひらく言葉

感謝があれば必ず成功する―松下幸之助に学ぶ感謝論

松下幸之助の実学―あくなき探求と求道のこころ

松下幸之助が教えた幹部心得

世界の松下電器を創った松下幸之助の経営哲学

松下幸之助と稲盛和夫―経営の神様の原点

図解 松下幸之助の行動学

松下幸之助・成功への軌跡―その経営哲学の源流と形成過程を辿る

日本的経営の本流―松下幸之助の発想と戦略

成功の法則―松下幸之助はなぜ成功したのか (PHP文庫)

松下幸之助 創業者物語

松下幸之助 成功の実現

松下幸之助が惚れた男―評伝 高橋荒太郎

松翁論語 (PHP文庫)

ベンチャー精神とは何か―松下幸之助と本田宗一郎 (プレジデント ビジネスマン読本)

松下幸之助の智恵 (PHP文庫)

人を動かす―経営学からみた信長、秀吉、そして松下幸之助

経営の心―松下幸之助とともに50年

松下幸之助 百歳譜

悲しい目をした男 松下幸之助

松下幸之助 勇気のでることば

神様になる前の松下幸之助

松下幸之助の論点

明日をひらく心―松下幸之助伝

わが師としての松下幸之助 (PHP文庫)

難儀もまた楽し―松下幸之助とともに歩んだ私の人生

松下幸之助 春想冬語―「今日(いま)」を生きぬくために

松下幸之助 日本はこう変えなはれ

天馬の歌 松下幸之助 (PHP文庫)

[新装版]松翁論語

部下を育てる12の視点―松下幸之助に学ぶ

松下幸之助の智恵 (PHP文庫)

松下経営の心を語る

松下幸之助です (リュウブックス)

志伝 松下幸之助 (文春文庫)

経営秘伝―ある経営者から聞いた言葉 (PHP文庫)

本田宗一郎と松下幸之助 改訂版 (日経ベンチャ-別冊)

福沢諭吉と松下幸之助―「福沢思想」と「松下哲学」に共通する繁栄の思想とは

山本五十六と松下幸之助―「比較論」リーダーの条件

復讐する神話―松下幸之助の昭和史

心はいつもここにある―松下幸之助随聞録 (PHP文庫)

松下幸之助―昭和の大偉人

松下幸之助「最後の言葉」 角川SSC新書 (角川SSC新書)

経営秘伝―ある経営者から聞いた言葉 (PHP文庫)

松下幸之助 ―人を活かし育てるプロの教え (ビジネスの巨人シリーズ)

松下幸之助の人の育て方 (講談社ビジネス)

いまだからこそ、松下幸之助―信念の経営を追い続けた悠久の人

松下幸之助一事一言

心はいつもここにある―松下幸之助随聞録 (PHP文庫)

商魂―石田退三・土光敏夫・松下幸之助に学ぶ

日本人の心をとらえた松下経営

松下幸之助―光と夢をもとめつづけた90年 (PHP愛と希望のノンフィクション)

松下幸之助94年の商魂

昭和人間記録・松下幸之助大事典

松下幸之助青春伝―劇画 (ビジネスジャンプ・コミックス)

現代講談 松下幸之助―その発想と思想に学ぶ (PHP文庫)

松下幸之助のこころ―その魅力と成功の原点

松下幸之助「21世紀への遺言」

「経営の神様」松下幸之助伝

松下幸之助と政経塾

復讐する神話―松下幸之助の昭和史 (文春文庫)

松下幸之助の人の動かし方―最高の仕事、最高の人生を手に入れる知恵 (知的生きかた文庫)

松下幸之助の生い立ちに学ぶ―アイデアが成功のもと

〈劇画〉松下幸之助―苦難と栄光のヒューマンドキュメント (サンマーク・ビジネス・コミックス)

人育ての神様 松下幸之助の「人材を活かせ!」

松下幸之助の素直な心で生きなはれ!―いま日本人におくる幸福への思想

叱り叱られの記 (エスカルゴ・ブックス)

松下幸之助の人の育て方 (講談社ビジネス)

田中角栄の才覚・松下幸之助の知恵―二人の男の成功と失敗から学べ (カッパ・ビジネス)

小説・松下幸之助

松下経営の神髄―人間「松下幸之助」-九十年の歩み (Sun business)

松下幸之助か坪内寿夫か―事業・経営における「危機管理」の研究 (Kou business)

苦労と難儀はちがいます―松下幸之助の妻・むめの伝

経営の神髄 (第1巻)

経営の神髄 (第2巻)

経営の神髄 (第3巻)

経営の神髄 (第4巻)

経営の神髄 (第5巻)

経営の神髄 (第6巻)

経営の神髄 (第7巻)

松下幸之助の読み方―つねに「最盛期」の経営

松下幸之助の読み方―ことに処する幸之助流マネジメント全研究 つねに「最盛期」の経営 (1985年)

松下企業連邦の人材パワー―ニッポンの経営者 松下幸之助の系譜

道程 松下幸之助

難に克つ―徳川家康・松下幸之助の経営眼 (知的生きかた文庫)

難に克つ―徳川家康 松下幸之助の経営眼

大阪立身―小説・松下王国 (上) (集英社文庫)

大阪立身―小説・松下王国 (下) (集英社文庫)

語り継ぐ松下経営―松下幸之助相談役の経営理念を実践して

語り継ぐ松下経営 名補佐役が語る若き人たちへの遺言

松下幸之助全研究 (1)日本不倒翁の発想

松下幸之助に学んだ商いの真髄―どの商売にも通じる商売繁昌の秘訣

松下幸之助 経営の神髄を語る

松下幸之助全研究 (5) 素顔に迫る 72人のエッセイ

大いなる構想 松下幸之助全研究 (1982年)

大いなる構想 (松下幸之助全研究)

命知の国際経営 (松下幸之助全研究シリーズ)

命知の国際経営 (1981年) (松下幸之助全研究シリーズ〈2〉)

松下幸之助 有人憂語

発明特許に賭けた松下幸之助の創業時代 (1981年)

画伝 松下幸之助 道 リンク

戦前のラジオ放送と松下幸之助

松下幸之助研究 2000年 秋季号

松下幸之助の人づくり

松下幸之助の人づくり (1980年)

小林一三と松下幸之助―強運の“事業家”その経営哲学 (1979年)

小林一三と松下幸之助―強運の“事業家”その経営哲学

一事一言〈続〉 (1979年)

松下幸之助に学んだもの―人をつくる事業経営 (1979年)

船井幸雄と松下幸之助に学んだこと―カリスマの研究

松下幸之助の遺言

戦前のラジオ放送と松下幸之助

松下幸之助の人づかいの真髄 (1977年)

私のなかの親父・松下幸之助―丹羽正治経営覚え書 (1977年)

松下幸之助の人づかいの真髄

松下幸之助―評伝 (1976年) (評伝シリーズ〈5〉)

拝啓松下幸之助殿―つくられた神話への提言 (1976年)

志伝 松下幸之助 (文春文庫)

志伝・松下幸之助 (1975年)

大阪立身―小説・松下王国 (上) (集英社文庫)

大阪立身―小説・松下王国 (下) (集英社文庫)

一事一言 (1974年)

一事一言〈続〉 (1979年)

求―松下幸之助経営回想録 (1974年)

叱り叱られの記 (エスカルゴ・ブックス)

叱り叱られの記 (1972年)

叱り叱られの記

叱り叱られの記

決断-そのとき松下幸之助は (1970年)

PHPの世界―松下幸之助の現代への提言 (1970年)

決断の法則―ソニー、松下、ホンダに学ぶ (小学館文庫)

松下幸之助―世界の経営者 (文研児童読書館)

―電器の世界をひらく―松下幸之助

人間松下幸之助 (1969年)

人間松下幸之助 (1969年)

松下幸之助の世界 (1968年)

松下幸之助―世界の経営者 (文研児童読書館)

巷談松下幸之助 (1967年)

繁栄の指導者―松下幸之助という人物 (1966年)

日本の根性―松下幸之助の人間と考え方 (1964年)

流石、経営の神様、本がいっぱいありますね。

高額本が 新中古本で1円で販売されている時があります。

価格を教えてくれる無料ソフトはこれ→http://gohayate.blog.fc2.com/blog-entry-977.html

または、これ→http://www.delitestudio.com/our-apps/prices-drop-monitor-for-amazon/#overview

松下幸之助は昔から税金についてよく考えこんなことを言っています (1986年)

政治をやってる人たちは参考にして下さい。

◆国の〝勘定〟、人の〝感情〟~国家運営の要諦は人情の機微に即した税制度にある~◆

(前略)昨年私は、十六年ぶりに多額納税者日本一ということになったのですが、その時マスコミの方々から求められるままにその感想を一言、次のように述べました。

「私が常に感ずるのは、わが国の所得税は極めて高いということ。国民が一生懸命働いて稼いだお金だから、それを使う喜び、楽しみがもっとあってよい。これだけ税金をとれば、徳川時代だったら、一揆が起っているのではないか」

これは、私の率直な実感でしたが、このような思いを、私だけではなく多くの方々が抱いておられたからでしょうか、そのあと、「そのとおりだ」「よく言ってくれた」といったお便りをたくさんいただき、反響の思いがけない大きさに、私自身驚いたものでした。

改めていうまでもなく、税制や税率を適正に決めるということはきわめてむずかしいことだと思います。税をとらなければ国の運営はできませんから、税金の必要性については誰も否定しない。けれども、それをどんな制度のもとでどの程度負担するのかということになれば、人それぞれにさまざまな意見が出てきます。そうした立場や意見のちがいを総合的に勘案して、大方の国民が納得して税を納めることができるよう、制度なり税率を定めていくのは、実際、容易なことではありません。しかし、それをいかにうまくやるかということが政治に求められるのではないでしょうか。

私もこれまで、税金については相応の関心をもち、いろいろ見聞したり、みずから体験し考えてきたことが少なからずあります。立場上、税を納める側からの見方、考え方が主ですが、その一つは今から六十年以上も前、私が独立して商売を始めて間もない頃の話です。

当時の税金は、大きい事業をやっているところはもちろん税務署から調査にきましたが、小さいところは申告者を信用して、「あんた、なんぼ儲けました?」「これくらいです」「よろしい」ということで、その金額に応じた税金を納めるというようになっていました。そんな慣習に従って、私は初めの頃、何を考えることもなく、儲かった金額をそのとおり申告し、納税していました。三百円儲かった、千円儲かったと、一応の説明を加えて毎年納めていたわけです。ところがそのうちに金額が次第に大きくなってきて、一万円、二万円を申告するということになってきました。すると今度は税務署の方でもそのまま受けつけてはくれません。「会社も大きくなったようだし、今度はあんたのところへも調査にいこう」ということになりました。そして実際に調査を受けてみると、それまで正直に申告してはいましたが、見解の相違があって、申告以上に利益があがっており、再調査に来るというのです。私は、えらいことになった、と思いました。

「確かに店は大きくなった。しかし、こんなことなら、それは内緒にしておいて、正直にこれだけ儲かったなんて言わなければよかった」

私はこのことが気になって二晩ほど眠れませんでした。しかし、三日目にふとこう思ったのです。

「まてまて、ぼくがこれだけ儲けたといったところで、このカネはもともとぼくのものではない。いうなれば世間のカネ、世の人びとの共有財産である。自分のカネであればたくさんとられるのはかなわんけれども、もともとぼくのカネではないのだから、それを税務署がなんぼとろうとご自由や」

そこで「結構です。そちらの思うとおり調べて下さい」と言って、気持よく再調査に臨むことができたのでした。

それからも私はずっとそう考えてやってきました。こっちもウソを言わないかわりに、向うもムチャを言わない。そのうちに、いつの間にか理解ある納税者の一人と言われるようになりました。

二つ目の話は、やはり私が若い頃にある人から聞いたことですが、明治政府ができて、初めて所得税が設けられたときのエピソードです。当時、大阪ミナミの宗右衛門町に富田屋という一流のお茶屋がありました。その富田屋に、ある日、大阪の名高い町人というか、いわゆるお金持ちが招待されたというのです。

お金持ちたちは、招待とはいうものの、今日よりもはるかに強い権力をもっていたお役所からの招きです。いったい何ごとかと不安な気持を抱きつつ、かしこまって座敷に座っていました。そこへ出てきたのが税務署長とおぼしき人物。その人は正面の床の間を背にした席ではなく、いわゆる末席にピタリと座って、「本日、わざわざお越しいただいたのはほかでもありません。明治政府になって、日本の発展のために、こういう国家事業をやらなければなりません。つきましては、このたび皆さんの収入に応じて所得税というものを新たに納めていただくことになりました。ついてはよろしくお願いしたい」とあいさつし、丁重にもてなしたというのです。

私自身の印象に強く残っている税についての二つの話を紹介しましたが、こうした個人的な感懐はともかくとして、税制度なり税率について大事なことの一つは、それがどれだけ国民の心情に即したものであるかということだと思います。

初めにも述べたように国家を運営していくためには、税金が不可欠です。国民が納税の義務を果すことによって、国の財政が成り立ち、運営が行われて、個人の福祉向上も社会の発展もはかられる、だから納税は国民の義務である。そのことは、国民の大多数が理解していると思います。しかし、自ら汗水たらして儲け、しかも、一度ふところに入ったお金を出すというのは、感情面で、なかなか割り切れないのが神ならぬ人間というものではないでしょうか。

人間には欲があります。多少なりとも儲かると思うからこそ、一生懸命に働こうとするのでしょう。働いたあとから、鵜飼いの鵜のように、その稼ぎをどんどん税金でもっていかれたのでは、働く意欲も萎えてしまいます。私は、人間が本来もっているこの欲望を、抑えるのではなく適切に満たしていくのが、政治の要諦の一つであると思っています。税制や税率を決める場合も、このことが基本ではないでしょうか。すなわち、国民の働く意欲をますます高める形で、税金をとるようにしなければならない。もし税金が、人情に即さないような苛酷なものになれば、誠実に働くのがバカらしいという風潮が生れてくるでしょうし、そうなれば、国民個々人の幸せも社会全体の発展も高めていくことはかないません。ですから、どの辺にその限度があるのかをよく見極めていくことがきわめて大切でしょう。

また、税を徴収する態度や方法も問題です。明治維新時の税務署のように接待せよという気は毛頭ありませんが、国民が気持よく税金を納められるように、人情の機微にふれる態度や心配りをすることが、今日においてもやはり必要なのではないでしょうか。つまり、国の〝勘定〟と国民の〝感情〟とをうまくかみあわせ、二つの動きのアヤというものをよくわきまえてやっていくことが必要だと思います。そうでなければ、〝勘定〟と〝感情〟が悪循環をくり返さないとも限りません。

わが国はいま、財政面で大きな危機を迎え、国の〝勘定〟が合わなくなってきています。このままいけば遠からず、わが国の財政は行きづまってしまうでしょう。そうならないために、効率のよい国家運営の方法を考えるとともに、さらに国民の〝感情〟に配慮し、国民が生き生きと活動できる人情に即した税制というものを生み出していかなければならない。(中略)このようなことを考えるのですが、皆さんは如何思われるでしょうか。◆国の〝勘定〟、人の〝感情〟~国家運営の要諦は人情の機微に即した税制度にある~◆

(前略)昨年私は、十六年ぶりに多額納税者日本一ということになったのですが、その時マスコミの方々から求められるままにその感想を一言、次のように述べました。

「私が常に感ずるのは、わが国の所得税は極めて高いということ。国民が一生懸命働いて稼いだお金だから、それを使う喜び、楽しみがもっとあってよい。これだけ税金をとれば、徳川時代だったら、一揆が起っているのではないか」

これは、私の率直な実感でしたが、このような思いを、私だけではなく多くの方々が抱いておられたからでしょうか、そのあと、「そのとおりだ」「よく言ってくれた」といったお便りをたくさんいただき、反響の思いがけない大きさに、私自身驚いたものでした。

改めていうまでもなく、税制や税率を適正に決めるということはきわめてむずかしいことだと思います。税をとらなければ国の運営はできませんから、税金の必要性については誰も否定しない。けれども、それをどんな制度のもとでどの程度負担するのかということになれば、人それぞれにさまざまな意見が出てきます。そうした立場や意見のちがいを総合的に勘案して、大方の国民が納得して税を納めることができるよう、制度なり税率を定めていくのは、実際、容易なことではありません。しかし、それをいかにうまくやるかということが政治に求められるのではないでしょうか。

私もこれまで、税金については相応の関心をもち、いろいろ見聞したり、みずから体験し考えてきたことが少なからずあります。立場上、税を納める側からの見方、考え方が主ですが、その一つは今から六十年以上も前、私が独立して商売を始めて間もない頃の話です。

当時の税金は、大きい事業をやっているところはもちろん税務署から調査にきましたが、小さいところは申告者を信用して、「あんた、なんぼ儲けました?」「これくらいです」「よろしい」ということで、その金額に応じた税金を納めるというようになっていました。そんな慣習に従って、私は初めの頃、何を考えることもなく、儲かった金額をそのとおり申告し、納税していました。三百円儲かった、千円儲かったと、一応の説明を加えて毎年納めていたわけです。ところがそのうちに金額が次第に大きくなってきて、一万円、二万円を申告するということになってきました。すると今度は税務署の方でもそのまま受けつけてはくれません。「会社も大きくなったようだし、今度はあんたのところへも調査にいこう」ということになりました。そして実際に調査を受けてみると、それまで正直に申告してはいましたが、見解の相違があって、申告以上に利益があがっており、再調査に来るというのです。私は、えらいことになった、と思いました。

「確かに店は大きくなった。しかし、こんなことなら、それは内緒にしておいて、正直にこれだけ儲かったなんて言わなければよかった」

私はこのことが気になって二晩ほど眠れませんでした。しかし、三日目にふとこう思ったのです。

「まてまて、ぼくがこれだけ儲けたといったところで、このカネはもともとぼくのものではない。いうなれば世間のカネ、世の人びとの共有財産である。自分のカネであればたくさんとられるのはかなわんけれども、もともとぼくのカネではないのだから、それを税務署がなんぼとろうとご自由や」

そこで「結構です。そちらの思うとおり調べて下さい」と言って、気持よく再調査に臨むことができたのでした。

それからも私はずっとそう考えてやってきました。こっちもウソを言わないかわりに、向うもムチャを言わない。そのうちに、いつの間にか理解ある納税者の一人と言われるようになりました。

二つ目の話は、やはり私が若い頃にある人から聞いたことですが、明治政府ができて、初めて所得税が設けられたときのエピソードです。当時、大阪ミナミの宗右衛門町に富田屋という一流のお茶屋がありました。その富田屋に、ある日、大阪の名高い町人というか、いわゆるお金持ちが招待されたというのです。

お金持ちたちは、招待とはいうものの、今日よりもはるかに強い権力をもっていたお役所からの招きです。いったい何ごとかと不安な気持を抱きつつ、かしこまって座敷に座っていました。そこへ出てきたのが税務署長とおぼしき人物。その人は正面の床の間を背にした席ではなく、いわゆる末席にピタリと座って、「本日、わざわざお越しいただいたのはほかでもありません。明治政府になって、日本の発展のために、こういう国家事業をやらなければなりません。つきましては、このたび皆さんの収入に応じて所得税というものを新たに納めていただくことになりました。ついてはよろしくお願いしたい」とあいさつし、丁重にもてなしたというのです。

私自身の印象に強く残っている税についての二つの話を紹介しましたが、こうした個人的な感懐はともかくとして、税制度なり税率について大事なことの一つは、それがどれだけ国民の心情に即したものであるかということだと思います。

初めにも述べたように国家を運営していくためには、税金が不可欠です。国民が納税の義務を果すことによって、国の財政が成り立ち、運営が行われて、個人の福祉向上も社会の発展もはかられる、だから納税は国民の義務である。そのことは、国民の大多数が理解していると思います。しかし、自ら汗水たらして儲け、しかも、一度ふところに入ったお金を出すというのは、感情面で、なかなか割り切れないのが神ならぬ人間というものではないでしょうか。

人間には欲があります。多少なりとも儲かると思うからこそ、一生懸命に働こうとするのでしょう。働いたあとから、鵜飼いの鵜のように、その稼ぎをどんどん税金でもっていかれたのでは、働く意欲も萎えてしまいます。私は、人間が本来もっているこの欲望を、抑えるのではなく適切に満たしていくのが、政治の要諦の一つであると思っています。税制や税率を決める場合も、このことが基本ではないでしょうか。すなわち、国民の働く意欲をますます高める形で、税金をとるようにしなければならない。もし税金が、人情に即さないような苛酷なものになれば、誠実に働くのがバカらしいという風潮が生れてくるでしょうし、そうなれば、国民個々人の幸せも社会全体の発展も高めていくことはかないません。ですから、どの辺にその限度があるのかをよく見極めていくことがきわめて大切でしょう。

また、税を徴収する態度や方法も問題です。明治維新時の税務署のように接待せよという気は毛頭ありませんが、国民が気持よく税金を納められるように、人情の機微にふれる態度や心配りをすることが、今日においてもやはり必要なのではないでしょうか。つまり、国の〝勘定〟と国民の〝感情〟とをうまくかみあわせ、二つの動きのアヤというものをよくわきまえてやっていくことが必要だと思います。そうでなければ、〝勘定〟と〝感情〟が悪循環をくり返さないとも限りません。

わが国はいま、財政面で大きな危機を迎え、国の〝勘定〟が合わなくなってきています。このままいけば遠からず、わが国の財政は行きづまってしまうでしょう。そうならないために、効率のよい国家運営の方法を考えるとともに、さらに国民の〝感情〟に配慮し、国民が生き生きと活動できる人情に即した税制というものを生み出していかなければならない。(中略)このようなことを考えるのですが、皆さんは如何思われるでしょうか。